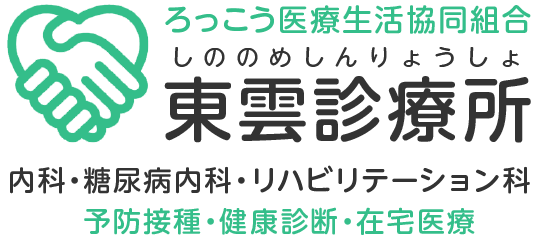

木曽駒ケ岳・千畳敷

菅の台駐車場で仮眠して4時半に起きるとバス停にはすでに登山リュックが延々と並んでおり40分並んで6時40分のバスになりました。30分のバス乗車で駒ケ岳ロープウェイ乗り場へ到着。昭和42年にできたロープウェイは約7分で標高2612mの千畳敷へ運んでくれます。100m毎に気温は0.6℃下がるので、朝8時の千畳敷は8月でも15℃で快適です。1.8万年前の氷河期にできたカールの正面には宝剣岳が見え、振り返ると南アルプスの山並みの上に富士山が頭を出しています。山の神さまは千畳敷駅直結のおしゃれな2612カフェでまったりと。私は宝剣岳のさらに向こうにある木曽駒ケ岳を目指して登っていきます。

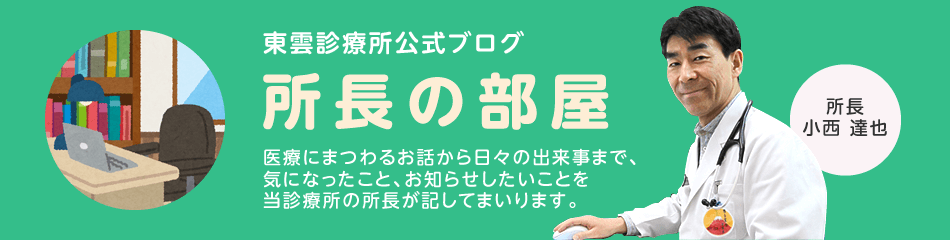

木曽駒ケ岳稜線上

宝剣岳の右側に見える八丁坂という急坂を登りきると、森林限界を超えた2800m超の高山帯です。中央アルプス最高峰の木曽駒ケ岳周辺にはなだらかな地形が拡がっています。上の写真は木曽駒ケ岳山頂手前からの眺望で、正面に中岳、右に宝剣岳、左に伊那前岳、後方には南アルプスの山々が連なります。中左は中岳からの宝剣岳、中右は八ヶ岳と奥秩父連峰、下は中岳からの木曽駒ケ岳と左奥に御岳山です。

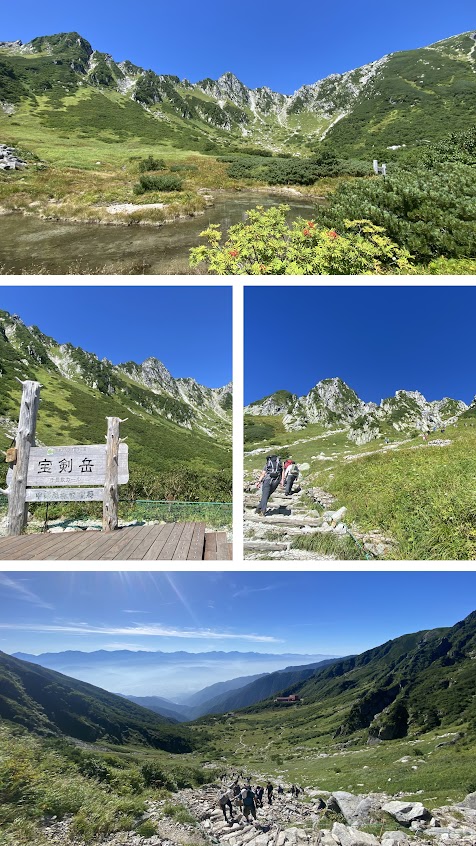

木曽駒ケ岳山頂

山頂には木曽駒ケ岳神社と伊那駒ケ岳神社が鎮座しています。百名山全山踏破を目指していた当時は天気が悪くても登ったので、10数年前の前回はガスガスでした。今回は快晴予報日のリベンジ登山です。御岳、乗鞍、北アルプス、八ヶ岳、南アルプスなど、ぜーんぶ見えました。左上写真は左から南アルプスの北岳と間ノ岳、そして富士山で、標高ベスト3の揃い踏みです。ファストハイクで往復2時間半でした。

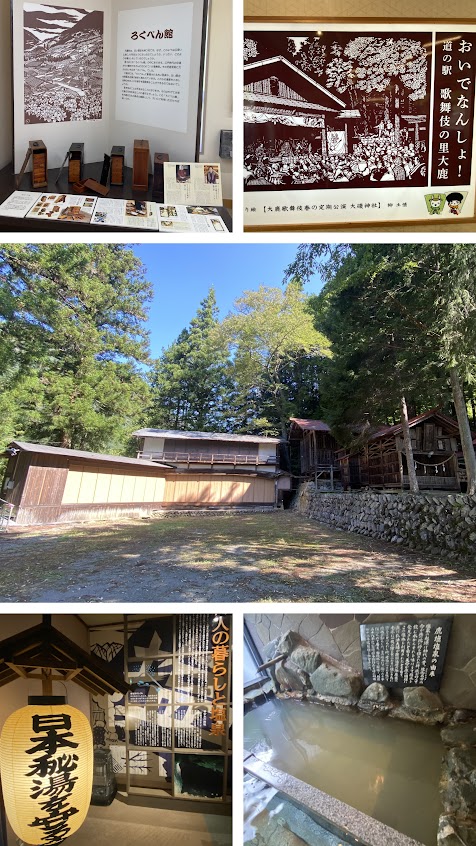

大鹿村・山塩館

駒ケ岳下山後、駒ケ根から大鹿村へドライブし、塩見岳を登った時に気になっていた山塩の鹿塩温泉の日本秘湯を守る会の旅館に泊まりました。良い塩梅の湯でしたが、南アルプス山麓の大鹿村で塩泉が噴出する理由はよくわかっていないようです。大鹿村は歌舞伎が有名、映画「大鹿村騒動記」は2012年の日本アカデミー賞受賞作です。真ん中の写真は市場神社境内の歌舞伎舞台で秋の歌舞伎公演の舞台です。

志明院

涼を求めて貴船に行ったのですが、貴船の前に、山一つ西隣の志明院に寄りました。山門から雰囲気のある石段を5分ほどで左に曲がると、かつて空海が護摩を焚いたとされる「護摩の岩屋」です。鳴神上人が竜神を閉じ込めたという歌舞伎十八番「鳴神」の舞台です。私が初めて歌舞伎を観たのは学年全体で行った中学生向け鑑賞会で、その時の演目が片岡我當さんによる「鳴神」でした。元の石段に戻り、さらに数分登ると高さ約30mの岩壁にある神降窟に着きます。菅原道真が彫ったという不動明王が祀られ、天井からしたたる水は賀茂川の源流とされています。なお、山門の扁額「岩屋山」は小野道風の筆、山門を守る左右の金剛力士像は、運慶・湛慶の作との記載を見かけました。また、かつて営業していた宿坊に宿泊した司馬遼太郎の体験談から、宮崎駿が「もののけ姫」の着想に至ったというお話もあります。

貴船神社・川床

地名はきぶねで神社名は濁りをさけてきふね、語源は「気生根」と神社のパンフにあります。賀茂川の上流なので水の神が祭神で朝廷は豪雨や旱魃時に馬を奉納、これが絵馬の起源と紹介されています。奥宮にはタマヨリヒメの黄船が隠されているという御船形石、結社には夫との復縁を願った和泉式部の歌碑があり、本宮では水占いが人気です。本宮への石段は多くの写真で有名です。初めての川床は、鮎、鯉、鰻などの御馳走でしたが、日が暮れると涼しいを通り越して、肌寒いくらいでした。

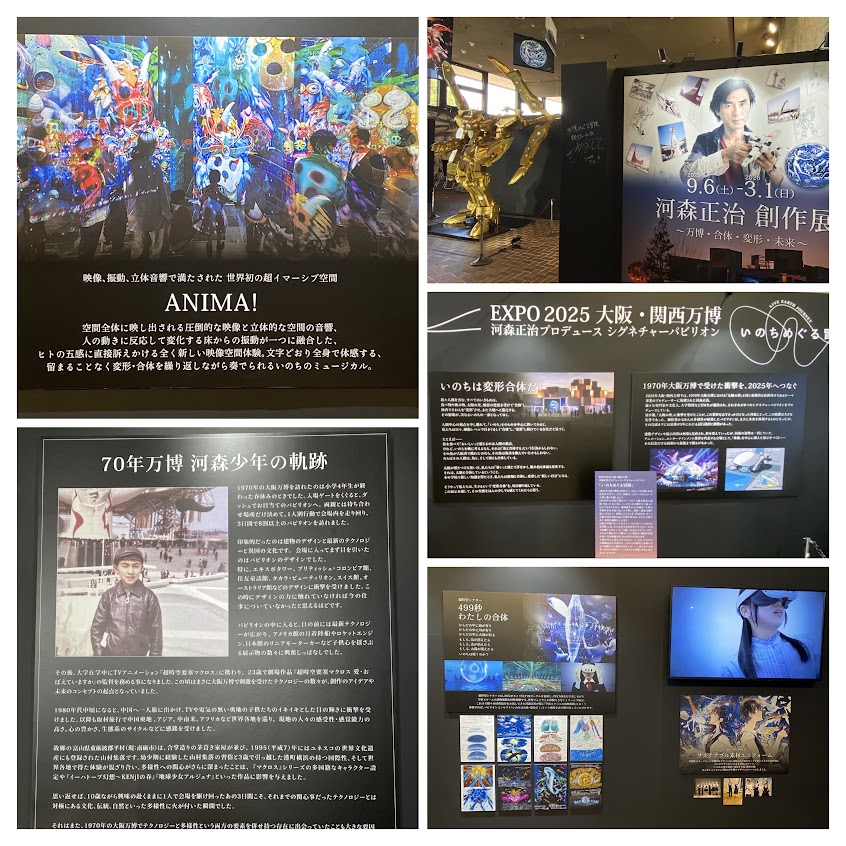

EXPO‘70パビリオン

夢洲が大混雑なので、懐かしい70年万博の跡地である千里の万博記念公園に行ってみました。民俗学博物館や民芸館はちょくちょく行くのですが、公園は初めてです。岡本太郎の太陽の塔は縄文の力強さで直立していました。2010年にオープンした70年万博を紹介するパビリオン(旧鉄鋼館)に初めて入りました。「とてつもない未来都市」に感動した小学2年生の自分に戻るひとときでした。

河森正治創作展

河森正治は、『マクロス』『アクエリオン』などを生み出したクリエーターで、創作展には〜万博・合体・変形・未来〜の副題がついています。1970年大阪万博で10歳の河森少年が受けた衝撃がひしひしと伝わってきます。2025年大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」の紹介コーナーでは、見たこともない感動的な映像をつくること、への彼の情熱と創作力を改めて実感できました。

大室山・城ケ崎海岸

フィリピンプレートに沈みこむ太平洋プレートがマグマを供給してできた海底火山列の先頭が伊豆半島ですが、箱根や湯河原の火山活動は4枚のプレートがからむので複雑です。大室山スコリア丘はその美しい山容により伊豆東部火山群のシンボル的存在で国の天然記念物です。まさかの強風によるリフト運休で登れませんでした。ブルースで有名な城ケ崎は大室山火山からの溶岩流が形成した海岸の絶景です。

MOA美術館のカフェ

公益財団法人 岡田茂吉美術文化財団が運営する熱海の私立美術館、「Mokichi Okada Association」の頭文字でMOA美術館です。鎧塚俊彦プロデュースのスイーツ

店は人間国宝の室瀬和美デザインのカップ&プレートも上品で三ツ星パティシエのケーキはほかでは味わえないおいしさです。相模灘を一望できるカフェも楽しめます。

MOA美術館のアートストリート

来場者をわくわくさせる空間デザインのエスカレーター、天井に最大級の万華鏡映像が美しいエントランスホール、20世紀を代表する彫刻家ヘンリー・ムアの「キング・アンド・クイーン」が映える本館前の「ムアスクエア」。ロビーには、秀吉の茶室が文献資料にもとづいて復元展示されています。

浄瑠璃物語絵巻

琵琶法師の弾き語りは鎌倉時代まで「平家物語」でしたが、室町時代になると「源義経」と「浄瑠璃姫」の悲恋物語が流行し、このことから語り物を浄瑠璃と呼ぶようになり、のちに楽器は三味線に替わりました。この物語の絵巻物で岩佐又兵衛工房により17世紀前半に制作されたのが、重要文化財「浄瑠璃物語絵巻」です。越前松平家から津山藩松平家に伝来し保存状態は非常に良好です。なお、左下はMOA美術館コレクションの野々村仁清の国宝「色絵藤花文茶壷」、右下は1650年の死の直前に描かれたという岩佐又兵衛の自画像(重要文化財)です。

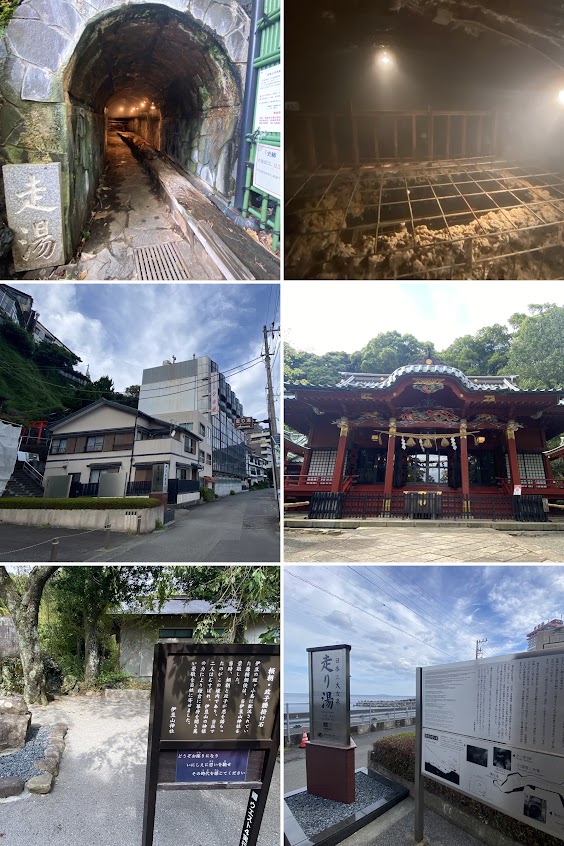

走り湯と伊豆山神社

熱海市街の北側で相模の海に臨む「走り湯」は珍しい横穴式源泉で、文武3年(699年)に伊豆に流された役行者により発見され、山中から湧き出した湯が海岸に飛ぶように走り落ちる様から 「走り湯」と名付けられました。「伊豆の国山の南に出づる湯の早きは神のしるしなりけり」と源実朝が詠み、伊豆山権現の神湯として信仰されてきました。伊豆山権現(現在の伊豆山神社)は源頼朝ゆかりの地でもあります。拝殿前にはお約束の頼朝と政子の腰掛石がありました。

石橋山古戦場跡としとどの巌(いわや)

挙兵した頼朝は韮山の山木館を襲撃した後に伊豆半島を横断し、湯河原の土肥と合流して鎌倉を目指します。しかし、わずか三百騎の頼朝軍は小田原手前の石橋山で大庭景親の三千騎に行方を阻まれ大敗、箱根山中に逃げ込みます。しとどの巖にいるところを梶原景時に見つかりますが・・。火山地形や箱根権現の僧兵が頼朝に味方し、真鶴から船で房総半島へ無事に脱出すると、頼朝の元へは数万の大軍が集まります。

しとどの巌へは、もよりの椿台駐車スペースからかなりの急坂を15分ほどくだりました。舗装されてはいますが、運動靴や登山靴が必要なハイキング道でした。

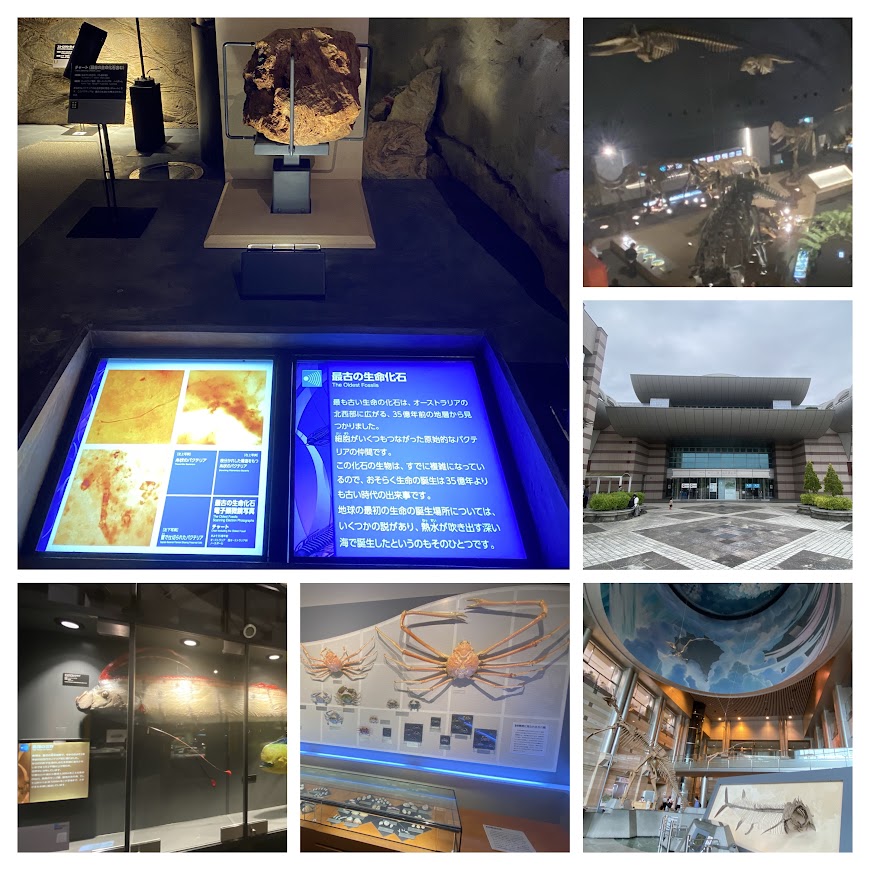

神奈川県立生命の星・地球博物館

第1展示室は「地球を考える」で、地球誕生・地球の仕組み・生命が変えていく地球、の3つのパートで構成され、そこだけでもかなり見ごたえがあります。「最古の化石」の展示にくぎ付けになりました。西オーストラリアで発見された約35億年前の化石で,J. William Schopfによって,1993年にScienceに論文が掲載されています。化石ではありませんが,生命の痕跡を示す化学的な証拠はグリーンランドのイスアの約38億年前の地層から見つかっているようです。生命の起源については、還元的物質が地球内部から発生する深海熱水孔に由来するのではないかという説が有名ですね。

第2展示室「生命を考える」とそれ以降も、リュウグウノツカイ、恐竜化石、タカアシガニ、珍しい昆虫など、興味深い標本が目白押しの素晴らしい博物館でした。