大桑城(おおがじょう)跡

大河ドラマ「国盗り物語」前半は斎藤道三による下剋上の物語でした。大桑城は美濃守護土岐氏最後の山城です。山上から南に稲葉山城(岐阜城)が見えます。稲葉山城の斎藤道三により大桑城は落城し、土岐頼芸は追放され土岐氏は滅亡します。

鷺山城跡

息子の義龍に家督を譲った道三は稲葉山城から長良川を挟み北西すぐの鷺山城に隠居します。しかし尾張の信長との同盟等をめぐり親子は対立し、長良川合戦で道三は義龍に討ち取られます。鷺山城から稲葉山城(岐阜城)は目の前でした。

岐阜城信長居館跡

信長は33歳の時に木下藤吉郎に命じて稲葉山城を落城させ、入場すると井口(いのくち)を岐阜と改め、城下に楽市楽座を開きます。山麓にあった居館は滝や庭園のある「宮殿」に改造され、信長は外交のおもてなし空間として活用しました。「メタバース岐阜城」により当時の風景を360度VRで楽しむことができます。ルイスフロイスは「地上の楽園」「バビロンの賑わい」と記録しています。

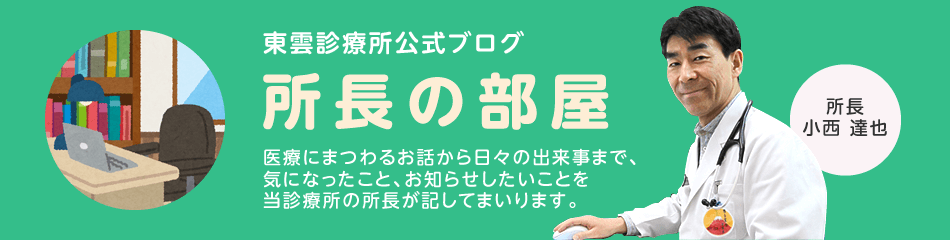

岐阜市歴史博物館

総合展示は時代別3部構成で、戦国ワールドでの「天下鳥瞰絵巻」はジオラマに映像と講談で信長の後半生が展開、楽市楽座は商家街を再現。江戸近世展示では渓斎英泉が鵜飼を描いた「河渡(ごうど)」の摺りを体験できるなど充実しています。お江戸ブックワールドという企画展は江戸時代の岐阜での出版文化がテーマで、中学生によるボランティア解説もあり、鵜飼を描く浮世絵、甲陽軍鑑、三国志、大河ドラマで話題の吉原細見など、江戸時代の書籍の作られ方や当時の書籍を鑑賞できました。

長良川鵜飼

芭蕉の紀行文ゆかりの十八楼に宿を取り長良川鵜飼を鑑賞しました。「風雅1,300年 今に伝える感動絵巻」のキャッチコピーのとおりでした。かがり火は熱く、鵜匠の「ほーほーほー、とってこいよ、とってこいよ。」というほのぼのとした掛け声、操船の妙、見事な手縄捌き等々、乗船しないと味わえない感動でした。

長良川うかいミュージアムは必見の施設です。7世紀の隋書や8世紀の記紀に鵜飼漁の記載があることや、信長による鵜飼いの庇護、江戸時代は江戸城への鮎鮨の献上、明治時代から「宮内省式部職鵜匠」と任命されるなど、国重要無形文化財として世界に誇れる伝統文化をあますところなく楽しく学べるスポットでした。

芭蕉の「瀟湘の八のながめ西湖の十のさかひ 十八楼ともいはまほしや」(十八楼記)の紀行文は有名な句で結ばれます。「おもうしろうてやがて悲しき鵜舟かな」

勝幡城(しょばたじょう)跡

岐阜駅前の信長像を見て、織田弾正家ゆかりの津島と勝幡城跡に行きました。織田弾正忠家は尾張下四郡守護代の織田大和守家の家臣ですが、信秀の代に港町・門前町として栄える津島を経済的な基盤として、那古野城を奪い取り、熱田に勢力を伸ばし、本拠地を移していきます。勝幡城に生まれた信長は、那古野で育ち、実質的に下剋上を成し遂げていた父の領土と知略と戦略を受け継ぎ天下人になっていきます。

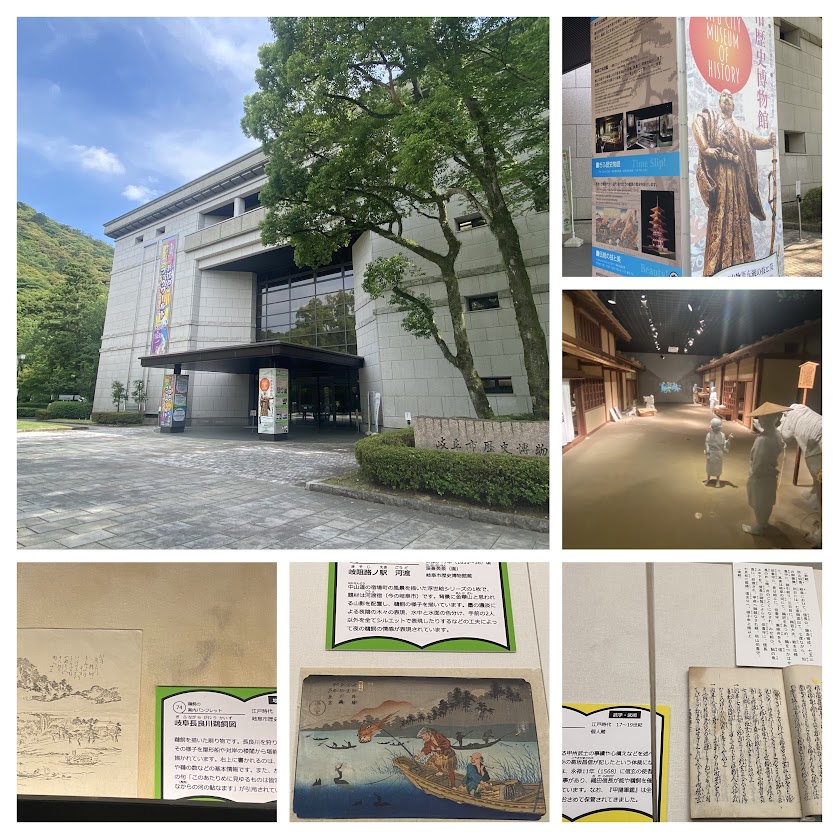

木曽三川・宝暦治水

江戸時代中頃の1754年、幕府はその財力を削ぐために薩摩藩に木曽三川の治水を命じます。薩摩藩士たちは1年がかりで締切堤や洗堰を完成させますが、薩摩藩の年収の2倍に相当する40万両を費やし、工事中の幕府役人による無理難題への抗議による切腹55名、過酷な労働による病死34名を出し、総奉行の平田靫負も責任を感じて切腹しました。亡くなった人々は薩摩義士として治水神社に祀られています。

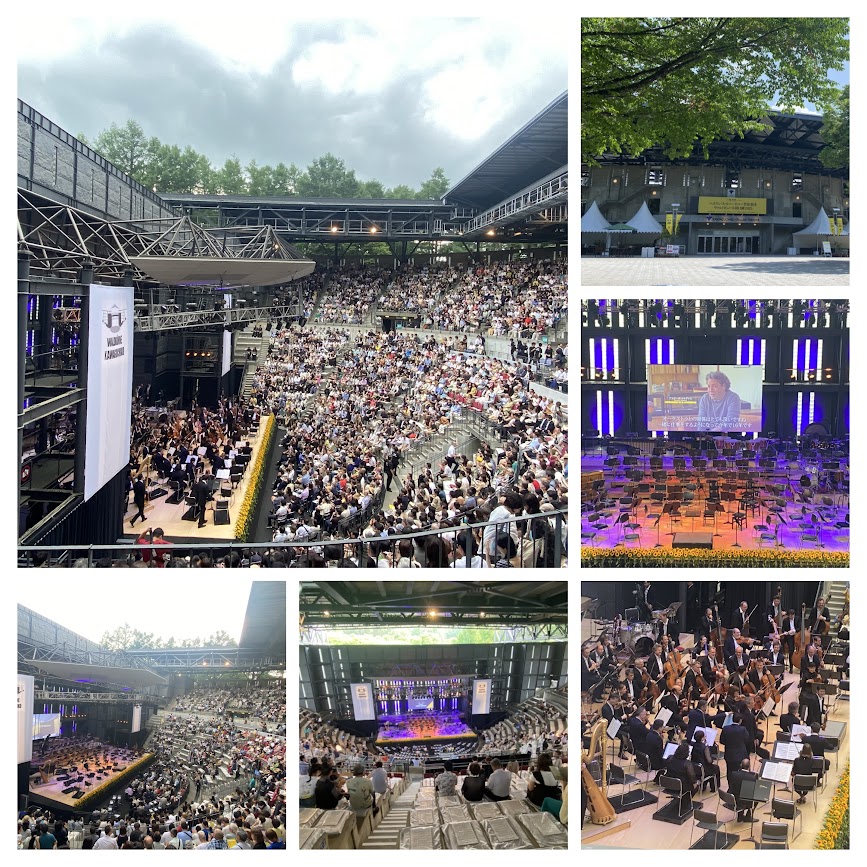

ヴァルトビューネ河口湖2025

ヴァルトビューネはドイツ語で「森の舞台」、1936年ベルリンオリンピック会場として建設された約2万人収容の古代ギリシャ風円形劇場です。1984年から毎年6月末にベルリンフィル野外コンサートが開催されており、7月5,6日に河口湖ステラシアターでベルリンフィルの引っ越しコンサートとして開催されました。指揮はベネズエラの若き天才グスターボ・ドゥダメルで、曲目は彼の真骨頂の南米音楽とウェストサイドストーリー。心躍る複雑なリズムの曲もノースコアで完璧な指揮。もちろんフルートのエマニュエル・パユやホルンのシュテファン・ドールなど世界一の木管・金管の華やかな音色。一転してウェストサイドのサムフェアでは樫本大進はじめベルリンフィルの弦楽器首席奏者たちによる天上の響き。最後はお馴染みの「ベルリンの風」。日本で「ベルリンの風」を聴けるとは夢のようでした。

箱根ガラスの森美術館

レストランや洋菓子店を展開する「うかいグループ」創業者のヴェネツィアン・グラスのコレクションを展示する美術館です。約16万粒のクリスタルガラスによる光の回廊の上には大涌谷の噴煙が見え、庭のアジサイもローズガーデンのバラもよく見るとガラスでできています。ヴェネツィアの建物を思わせる美術館の多くのグラスの中も右下の「風にそよぐグラス」(1985年ヴェネチア)には驚きました。

野反(のぞり)湖と二百名山白砂山

野反湖は標高1513mの高原ダム湖で初夏のノゾリキスゲは有名です。地図で見ると群馬県の草津温泉と四万温泉の間にあります。湖の北東に白砂山(2197.3m)があり、長野・新潟・群馬の県境で、山頂からは苗場山や尾瀬の燧岳や志賀高原の岩管山、奥秩父の向こうには富士山も顔を出していました。富士見峠からの周回登山は距離17㎞、累積標高差1340m、行動時間8時間30分。久しぶりによく歩きました。

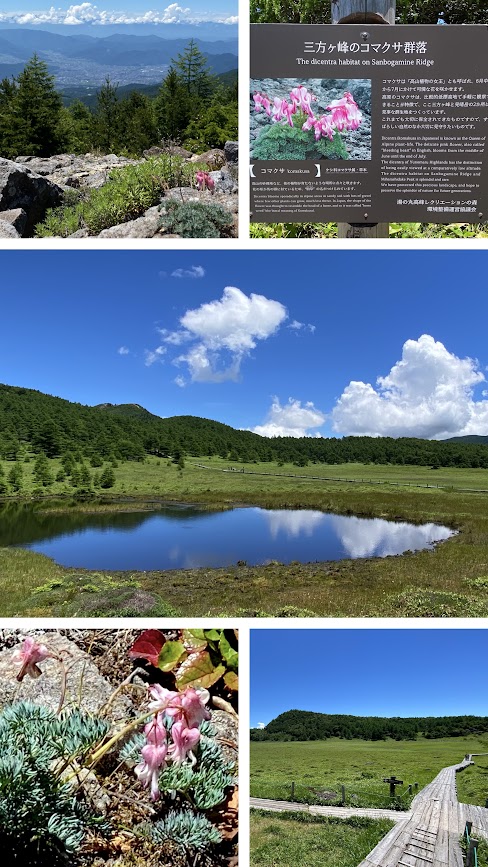

池の平と三方ヶ峰

浅間連峰の西側に冬はスキー場となる湯ノ丸高原があります。湯ノ丸高原から車で少し東に走ると池の平湿原です。数万年前の三方ヶ峰火山の火口原に広がる高層湿原で標高は2000mです。温暖化のせいか笹が繁茂していますが高山植物も咲いています。鏡池はビュースポットで雲と青空がきれいでした。三方ヶ峰(2040m)の西側斜面には高山植物の女王コマクサの群落があり、可憐な花々に出会えました。

四万(しま)温泉の積善館

草津、伊香保とともに群馬三湯と称賛される四万温泉は、四万の病を治すと言われる優しい泉質です。積善館は元禄7年開業で本館の元禄の湯には湯治の名残の蒸し風呂があります。本館は現存する最古の湯宿建築とされ、赤い慶雲橋と本館の景観は「千と千尋の神隠し」の油屋のモデルの一つとされています。宮崎駿監督の色紙が飾ってありましたが、千でも千尋でもなくトトロでした・・・。

中之条町歴史と民俗の博物館ミュゼ

中之条は沼田と草津の中間に位置し、縄文のハート形土偶は有名です。8世紀の律令国家以来吾妻郡の中心で戦国時代には真田氏が岩櫃城や沼田城を奪取し、真田信繁(幸村)は岩櫃城で生まれています。江戸時代に四万温泉や沢渡温泉が有名となりこの地を訪れた高野長英は蘭学を伝え、「蛮社の獄」後の逃亡生活ではこの地域の弟子たちが彼を援助しました。「夢物語(写本)」など高野長英の著作が展示されています。

鎌原(かんばら)観音堂と嬬恋郷土資料館

天明3年(1783年)浅間山は大噴火し、山崩れによる土石流が北国街道脇往還の宿場町・鎌原村を襲い、一瞬で村は5mの土砂に埋め尽くされました。477人が亡くなり、高台の観音堂に駆け上がった93人だけが生き残りました。昭和54年の発掘調査で観音堂の階段から2人の女性の遺体が発見され、母を背負った娘として話題になりました。写真の階段が「天明の生死をわけた十五段」です。またこの時、東側に流れ出た溶岩流が「鬼押し出し」です。災害と復興の教訓を伝えるお堂と資料館です。

スイスパビリオンのハイジカフェ

軽い素材の空気圧構造の球体が相互連結し、球体表面の一部が敷地の植物に覆われていくことも想定されており、最上部の球体内部がハイジカフェです。

2つの赤い「ス」のイスがスイスのジョークとなっています。ラクレットチーズとシャルキュトリーとチーズの盛り合わせを希少なスイスワインで楽しみました。

パレスチナパビリオン

コモンズDの中のブースです。美しい風景や料理の写真、きれいな刺繍、陶器、民族衣装が並びます。ウクライナのような「正義の抵抗を前面に押し出した展示(個人的感想ですが)」ではありません。右奥の小さな映像パネルにガザの以前の(?)景色、入植者の無機質な住居群などの映像がひっそりと流されています。

展示パネルの中にはエルサレムの岩のドームの写真もあります。イスラエルによるエルサレムの独占、西岸地区への入植地建設、ガザへの壊滅的攻撃、それらを静かに語っています。何らかの力が働いているのかもしれませんね。アイルランド、ノルウェー、スペインに続き、フランス、イギリス、カナダもパレスチナ国家承認の意向を表明していますが・・・。親パレスチナは絶滅危惧種でしょうか・・・残念です。

ブルーインパルス

混雑の万博会場を避けて夢洲の北隣の舞洲シーサイドプロムナードに行き、撮影してみました。ちなみに6輪の重なりは「さくら」とのことです。T4練習機の速度は時速約1000km凄いスピードで、かつ、太陽の光もまぶしくて携帯画面がよく見えず大変でしたが、何とか青空に映える展示飛行を撮影することができました。