赤倉観光ホテルスキー場

中学生の時、ホテルのそばを建物の威容に驚きながら滑ったのが昨日のようです。温泉街の団体客向けホテルにツアー客と同部屋で昭和の楽しいスキー旅行でした。

ホテル最上階のアクアテラスで夜のライトアップと日の出を楽しみました。ホテルはスキー場の中腹にあり、下部のコースからは建物背後に百名山の妙高山が、また、妙高スカイケーブルからは斑尾山や野尻湖が見えます。

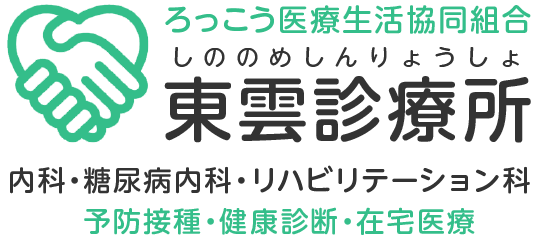

荒砥城跡(千曲市城山史跡公園)

赤倉スキーの帰りに長野県千曲市へ。荒砥城は信濃の戦国武将村上義清の支城で、眼下に千曲川が流れ麓は戸倉上山田温泉です。武田勢に敗北した村上義清は上杉謙信を頼り川中島の戦いが始まります。大河ドラマ「風林火山」のロケ地です。

姨捨棚田(おばすて たなだ)

千曲市の冠着山は俗称を「姨捨山」といい深沢七郎が『楢山節考』で姥捨(うばすて)伝説を結び付け映画化もされましたが、この地に姥捨て伝説はありません。姨と姥は字も異なります。それでも「大和物語」や世阿弥の能「姨捨」で、室町時代には

棄老の山のイメージが定着してしまいました。古今和歌集の「我が心慰めかねつ更科や姨捨山に照る月を見て」も踏まえて芭蕉は『更科紀行』で「おもかげや姨ひとりなく月の友」を詠みます。一方、江戸時代後半には棚田が拡張され、歌川広重は「信濃更科田毎月鏡台山」を描き、「田毎の月(たごとのつき)」のイメージも広がりました。また、姨捨駅からの善光寺平の眺めは「日本三大車窓」の一つとして有名です。

安芸津町三津の桜

瀬戸内の桜と言えば香川県の紫雲出山が有名ですが、きのえ温泉を目的にドライブを計画して、ここにやってきました。広島県の安芸津町三津の正福寺山公園です。神功皇后が三韓征伐の際に軍船で立ち寄ったので御津、それが三津になったそうです。

たけはら町並み保存地区

竹原は江戸時代に製塩業や酒造業で栄え、商家の邸宅が立ち並び「安芸の小京都」と呼ばれています。江戸時代の情緒を残す町並みは「重要伝統的建造物群保存地区」に指摘されており、ニッカウヰスキーの創業者、竹鶴正孝の実家の竹鶴酒造(左下)や頼山陽の祖父の家(右下)などが往時そのままに佇んでいます。

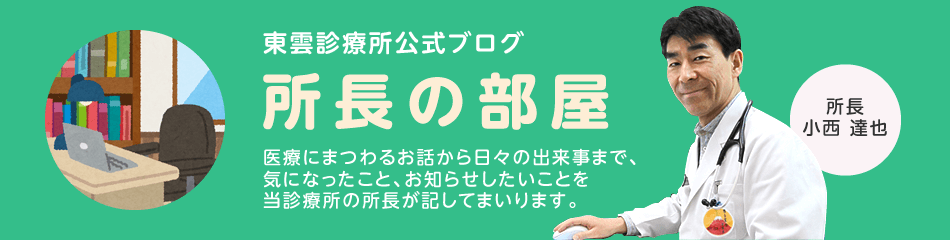

「うさぎの島」大久野島

大久野島は竹原市沖にある周囲4.3kmの島で忠海(ただのうみ)港から船で15分です。1970年代にヨーロッパアナウサギが持ち込まれ、草木を食べるほか、観光客のエサにも依存し、奈良のシカのような感じです。忠港ターミナル(右中)はお洒落な外観でうさぎの餌ペレットも販売しています。忠海の名は平清盛の父忠盛が由来です。

「毒ガスの島」大久野島

右下が島内にある毒ガス資料館です。第1次大戦で毒ガスが初めて兵器として使用されました。昭和4年、この島に日本陸軍の毒ガス工場が設置され主にイペリットが造られました。工員は防護服に防毒マスクで働くのですがガスは隙間から皮膚や気管に浸透し、多くの被害者を出しました。島には発電所跡・砲台跡・毒ガス貯蔵庫跡などが残り、毒ガス資料館や慰霊碑で毒ガス製造の悲惨さを学ぶことができます。

大崎上島(おおさきかみじま)

竹原港からフェリーで30分、瀬戸内のほぼ中央に位置し、造船業と柑橘栽培が主産業の島です。神峰山(かんのみねやま452.6m)の展望台からは、左上は大三島などしまなみ海道、右下は大崎下島などとびしま海道の島々で、あわせて115の島々を望むことができ、瀬戸内海随一のパノラマです。左中は船の形の「木江ふれあい資料館」で造船業などが紹介されています。右中は大望月邸での櫂伝馬競漕展示です。

きのえ温泉

「旅して日本プロジェクト」の温泉総選挙2024、絶景部門で第1位に選ばれたオーシャンビューの露天風呂です。左は大三島で島々の向こうには来島海峡大橋、右奥には四国の愛媛県の山々がかすんで見えました。

大崎上島-大崎下島フェリー

大崎上島は橋のない離島です。本州からは安芸津と竹原から、今治からは大三島の宗方経由の大三島ブルーライン。上島の明石と下島の小長(おちょう)を結ぶしまなみ海運のフェリーは「ローカル線」で、廃止の危機を乗り越えて1日12便運航されています。9時過ぎの第4便には車3台とバイク1台。明石港のチケット売り場のおばあさんが「車だから持っていきなさい」と八朔を10個くださいました。わずか15分ですが、小さなフェリーからの景色は美しく、春の瀬戸内の素晴らしい船旅でした。

安芸の御手洗

大崎下島の「安芸の御手洗」は江戸時代から潮待ち風待ちの良港で、参勤交代の御座船や北前船の寄港地として栄えました。神功皇后または菅原道真が手を洗ったので御手洗、江戸時代から昭和初期の家屋が軒を連ね重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。大崎下島も柑橘類の栽培が盛んで、豊町のみかんメッセージ館に行けば柑橘類栽培の歴史がわかります。

下蒲刈町下島の文化施設

江戸時代初期には陸地に近い「地乗り」航路が重視され、呉に近いこの島の三之瀬港は「地乗り」の代表的な港で、朝鮮通信使はほとんどが三之瀬に宿泊しました。三之瀬を出自とする永野家は多くの政財界人を輩出し、松濤園には朝鮮通信使資料館や陶磁器館、蘭島閣美術館には須田国太郎など日本近代絵画のコレクションがあります。写真右中は頼家ゆかりの白雪楼で2階天井には頼家が所蔵していた蘇軾書の酔翁亭記を彫った板(複製)が上げられています。

大阪・関西万博

左上はフランス館とアメリカ館、右下はドイツ館レストランでオーダーしたもの。中央がシュバイネハクセ(豚の骨付き脛肉のロースト)で普段関西圏では食べることができません。愛・地球博以来20年ぶりのシュバイネハクセは最高でした。

新倉山浅間公園から富士山

外国からの観光客が押し寄せることで有名になった場所へ行ってきました。金曜診療後にドライブして、0時過ぎに富士吉田の市営駐車場に到着し仮眠。4時に起床し、徒歩30分ほどで新倉山公園頂上部に着きましたがすでに30名ほどが三脚をかまえていました。よく聞かれるのですが、私の写真はすべてスマホで撮影したものです。

山中湖畔と太平山(おおひらやま)からの富士山

車を山中湖畔に移動し、白鳥さんにおはようとあいさつして大平山(1295.5m)を目指します。山頂までの標高差は360m、1時間ほどで登れました。眼下に山中湖、山麓の茶色い部分は御殿場市の自衛隊東富士演習場です。富士山の左側裾野のわずかな隆起が江戸時代に噴火した宝永山、ずっと左には二百名山の愛鷹山も見えます。

吉田うどん ふじさんミュージアム

日本一コシが強いといわれている吉田うどんです。クチコミで地元客が多く評価の高いお店に入りました。麺はコシありというより硬いのですがうまいです。肉うどんの肉は馬肉、すりだねという辛味調味料は原了郭の黒七味のような風味で、これも美味しかったです。ミュージアムでは「アサマ」は火山を意味し、それを鎮める信仰、冨士講、御師、吉田の火祭り、VRシアターなど楽しく学べる施設でした。

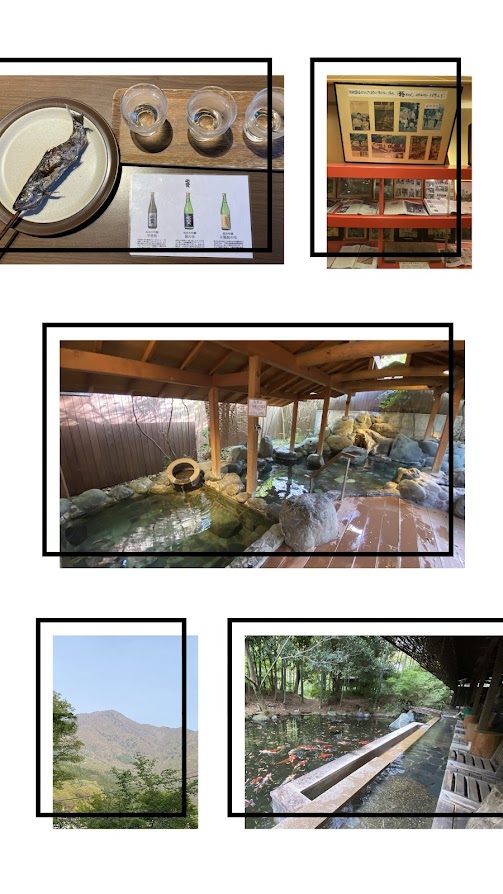

下部温泉

本栖湖からトンネルで西へ移動し、身延町下部温泉へ向かいました。富士川沿いの温泉は「信玄の隠し湯」の一つで、名物のヤマメの塩焼きや足湯で登山後のケアになりました。温泉地から昨年登って富士山を眺めた二百名山の毛無山が見えました。