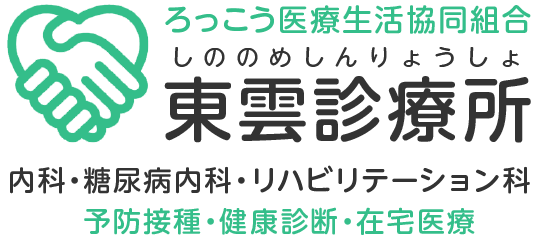

野麦峠スキー場

野麦峠スキー場は松本から上高地や乗鞍高原へ通じる158号線を途中で左折して奈川へ、さらに野麦峠の手前で左折した山中にあります。スキー場のトップの標高は2130mで、正面に乗鞍岳と右に焼岳や笠ヶ岳など北アルプス、そして乗鞍岳の左側に野麦峠、一番左に御嶽山が見えます。知る人ぞ知る素晴らしいスキー場です。

とうじそば

松本から標高1,672mの野麦峠を越え飛騨へ続く「野麦街道」の峠の手前、谷合いの地に点在する集落が奈川です。標高は1,000m以上で、昭和初期まで蕎麦がきや蕎麦餅が主食でした。温かいとうじそばは、根曲がり竹で編んだとうじ籠に、ゆでた蕎麦を入れ、山菜やキノコの鍋に浸していただきます。スキーを午前中に切り上げて、郷土食であり旅人をもてなす御馳走を楽しみました。

松本から眺める山々

右上は学校建築としては始めて令和元年に国宝に指定された開智学校です。この日

松本城の左には常念岳など北アルプスが見え、市街北の高台にある山と自然博物館の展望階からは、さらに北側の鹿島槍や五竜岳が輝いていました。市街東の美ヶ原温泉は、日本書紀に「束間の温湯(つかまのゆ)」と記される由緒ある温泉です。松本市街の向こうに夕焼けの乗鞍岳を眺めながらの温泉は最高でした。

松本市美術館

松本は草間彌生の出身地で、常設展で作品群を鑑賞できます。美術館の前には高さ10mを超える「幻の華」、右側のガラスファサードの蝶々と赤い水玉は「松本から未来へ」です。館内では「痛みのシャンデリア」「鏡の通路」「天国の梯子」「魂の灯」など、鏡の反射で無限に拡がる空間を体験できます。撮影は許可されていませんが、「美術手帖」に特集記事がありますので、是非ごらんください。

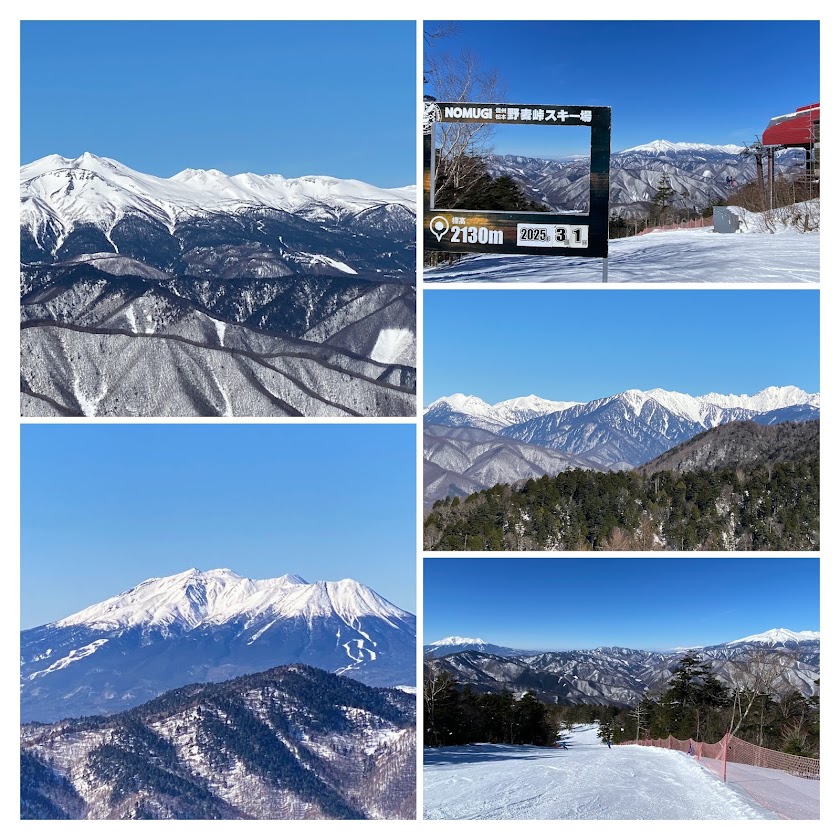

松本市立博物館

博物館は、駅から松本城への大名町通りの三の丸だった場所に昨年10月に移転オープンしました。城を中心とした街並みのジオラマ、善行寺街道と野麦街道、牛による運送「尾州岡船」、あめ市の起源「敵に塩を送る」、温泉王国としての信州、旧制松本高校出身の北杜夫のこと、上高地のこと、糸魚川静岡構造線のこと、武士の内職としての松本てまり、などなどユニークな常設展示です。石川数正や戸田氏などの歴史展示も産業や人物の紹介などはなく、その点は残念な気がします・・・。

松本市歴史の里

市街西の島立にある「たてもの屋外博物館」で、重要文化財の旧松本区裁判所庁舎、旧松本少年刑務所独居舎房などが移築保存されています。写真左上は、1995年まで操業していた旧昭和興業製糸場で、大河ドラマ「花燃ゆ」のロケ地となりました。右上は奈川にあった「工女宿宝来屋」で、明治・大正時代には飛騨地方から諏訪・岡谷の製糸工場へ向かう工女たちが大勢宿泊しました。右下は「ああ野麦峠」を執筆した山本茂美の展示コーナー、左下は工女像で台座には次のように記されています。

野麦峠はダテには越さぬ 一つァー身のため親のため

男軍人女は工女 糸をひくのも国のため

日本浮世絵博物館

松本市歴史の里に隣接しています。江戸時代の松本の豪商酒井家の約10万点の「酒井コレクション」が1982年に開館したこの博物館で展示されています。ミシュラン2つ星の博物館だそうで、この日は信州特集でした。写真は「渓斎英泉の諏訪ノ湖水眺望」と「歌川国貞の諏訪社勝頼」で、御神渡りと本朝廿四考の取り合わせです。

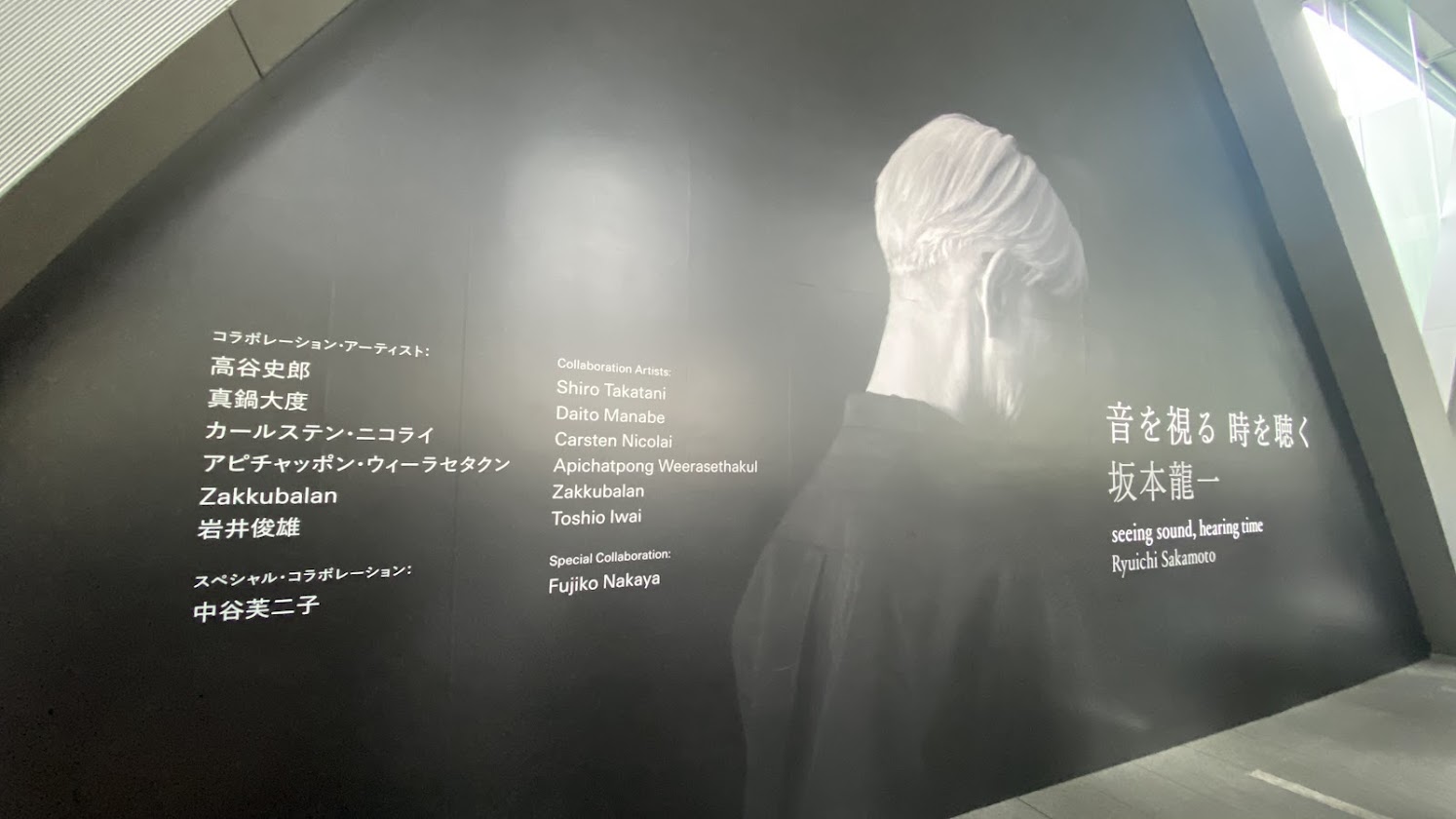

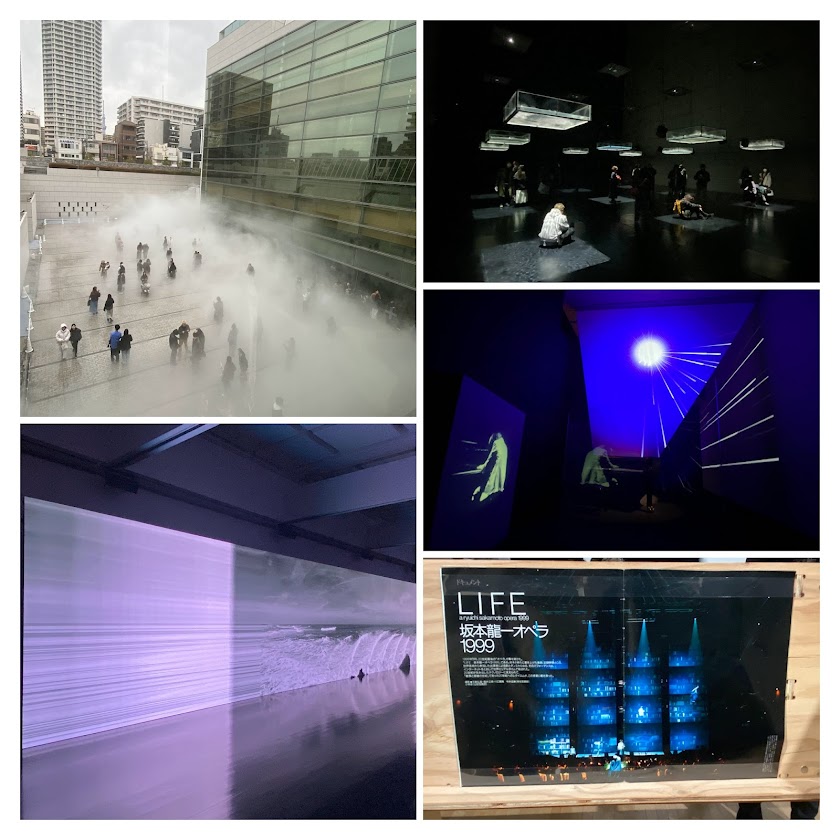

東京都現代美術館 坂本龍一展

日曜美術館での坂本龍一のピアノと映像、美雨さんの涙に心打たれました。東京での研修前日の朝、開場1時間前に行くとすでに20名ほどが並んでいました。「戦場の・・」と「ラストエンペラー」以降の彼の活動を知りませんでしたが、知的好奇心を揺さぶられる興味深いアート体験ができました。

音を視る 時を聴く 坂本龍一

「革新的なサウンドを追求し続けた姿勢が世界的評価を得た」とパンフレットに説明されているのですが、写真のような多くのインスタレーションを体験した後で「LIFE」「async」「TIME」などを検索すると、彼が追求したサウンドやアートを少し理解できたように思います。

写真右中は屋内展示のラストを飾る岩井俊雄とのコラボレーションで、伝説的なパフォーマンスが蘇り、ホログラム映像の坂本龍一は、本当にそこにいるのではないかと思ってしまうほど・・しかし角度を変えると消えてしまいます。ああ、彼は死んでしまったんだ、これは追悼のインスタレーションなんだと気づきました。彼が弾いているのは“Parolibre” 意味は「自由詩」、ショパンプレリュード嬰ヘ長調の中間部が引用されていて・・これほどせつなく美しいサウンドは初めてかもしれない・・。

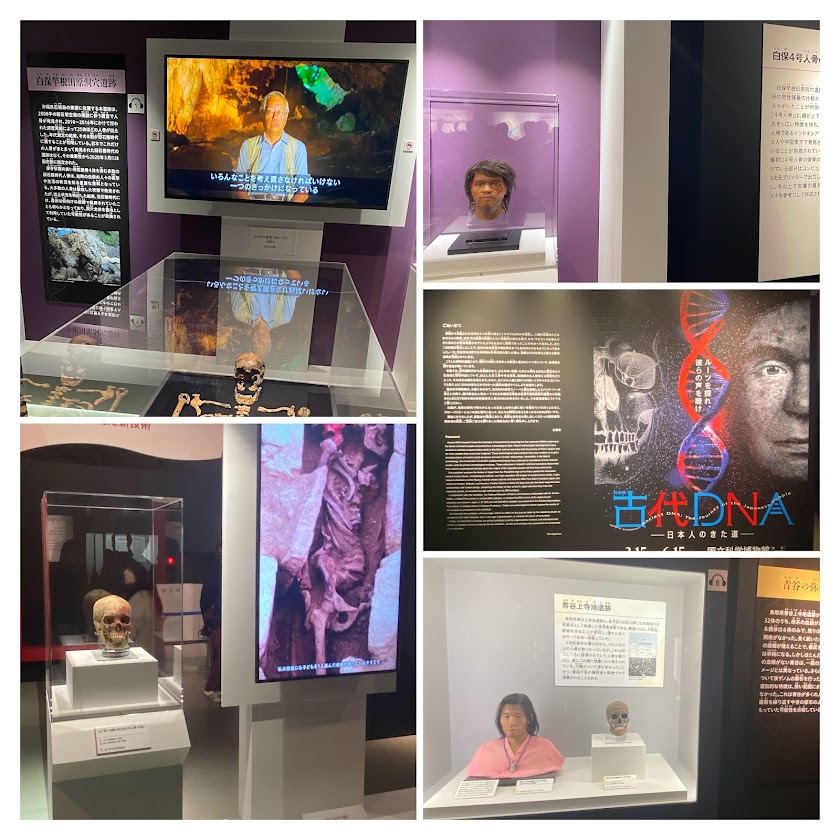

古代DNA 日本人のきた道

上野の国立科学館の特別展です。上部は石垣島の白保竿根田原洞穴遺跡、2万7千年前の「最初の日本人」の人骨と復顔です。母系の祖先を知る手掛かりとなるミトコンドリアDNA分析をした結果、ハプログループM7aと呼ばれる南方系由来のDNAタイプであることが明らかとなったそうで、日本人の約7.6%がこの型に属し、沖縄(26%)、本州(7%)の他、北海道アイヌ(16%)や、縄文人の人骨からも検出されているそうです。私が彼の母のDNAを受け継いでいる可能性が7%あるのです。

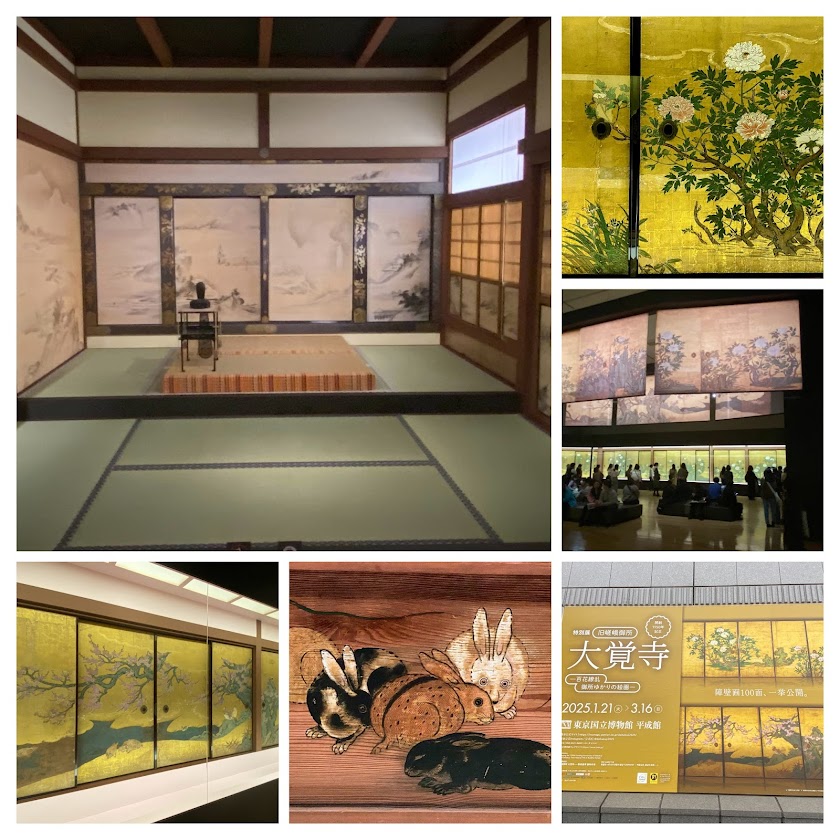

特別展 大覚寺

東京国立博物館の大覚寺展、狩野山楽の襖絵「牡丹図」「紅白梅図」など、金地に優雅に描かれた花々の華やかな美しさに息をのみました。幼い門跡(住職)のために渡辺始興が正寝殿「狭屋」に描いた「野兎図」の愛らしさは例えようもありません。後宇多法皇の院政の時、南北朝和解の舞台になった「御冠の間」が再現されていました。こちらの山楽の山水図には御座所を飾るにふさわしい風格が漂います。

ラムセス大王展

豊洲で開催されているエジプト政府公認の展覧会です。エジプト史上「最も偉大な王」ラムセス2世。その陵墓は早くに盗掘され、また洪水で埋もれていたそうです。右上は展覧会冒頭のラムセス2世の巨象の頭部、その後、数々の像や装飾品や棺が並び壮観です。圧巻は終盤の展示室にあるラムセス大王の棺(下部中央)です。

カデシュの戦いをプロジェクションマッピングで見せる(右下)など映像展示も楽しめます。エジプトとヒッタイトは、後に世界史上初の平和条約を締結します。

静嘉堂文庫美術館

2022年に丸の内の明治生命館(重要文化財)に移転した静嘉堂文庫を訪問しました。大理石の柱と梁が美しい、吹き抜けのホワイエに気分が高揚します。国宝の曜変天目が有名ですが、今回は「べらぼう」にちなんだ浮世絵の展示です。

左下は蔦谷重三郎の墓碑拓本、下真ん中は耕書堂による喜多川歌麿の「七福神潮干狩り」、右中は西村屋による北斎の「忠臣蔵討ち入り」、左中は国貞による「芝居町新吉原風俗絵鑑」から「仲之町の桜」です。鱗形屋の浮世絵もありました。

いなべ市梅林公園

梅林といえば、南部や月ヶ瀬などが有名ですが、ここ数年、しだれ梅や鮮やかなピンク色の梅林が注目されています。三重県は鈴鹿の森庭園も有名ですが、いなべ市梅林は4000本もの濃淡さまざまなピンクの梅の木が密集し、雪化粧の鈴鹿山脈を背景に素晴らしいコントラストを見せてくれます。

桑名の休日

上段は六華苑(重要文化財)で正面からは洋館が、庭園側からは和館との接続がわかります。洋館部分は鹿鳴館を設計したジョサイアコンドルの作品です。真ん中は桑名城南大手橋、堀の手前は町屋で向こうは侍屋敷。堀の石垣は往時そのままとのことです。下段は祭屋台を展示する石取会館。芭蕉句碑白魚には野ざらし紀行の「あけぼのやしら魚白きこと一寸」。「その手はくわなの焼き蛤」とお店を探して歩いていくと俵寿司さんを発見。焼き蛤と蛤の蒸し寿司の美味しいこと、旅のだいご味でした。