スキー地蔵

長野県長和町にあるブランシュたかやまスキー場頂上のスキー地蔵さんです。スキーを履いておられます。背景は、右が車山、中央に八ヶ岳、左に蓼科山、すべて百名山です。地蔵さんの頭のあたりには白樺湖周辺のスキー場も見えます。

ブランシュたかやまスキー場

ブランシュはフランス語で「白い」、たかやまは「鷹山」で、スキー場北側には旧石器時代の星糞峠黒曜石原産地鷹山遺跡群があります。左上は車山、左下は南八ヶ岳で中央に最高峰の赤岳、右上は浅間連峰、右下は八ヶ岳南端の編笠山と富士山です。

国宝の縄文土偶たち

茅野市尖石縄文考古館が所蔵する2つの国宝土偶、左が「縄文のヴィーナス」、右が「仮面の女神」です。2体とも八ヶ岳西麓の縄文時代中期(約4000年前)の遺跡から出土しました。高さはヴィーナスが27cm、女神は34cm。火炎土器や土偶など縄文人の創造性は素晴らしく、岡本太郎が影響を受けたのもうなずけますね。

奥蓼科温泉と御射鹿池(みしゃかいけ)

左下は八ヶ岳西麓の標高1700mにある一軒宿の渋・辰野館で、右上は信玄の隠し湯・薬湯です。手前は源泉20度の単純酸性冷鉱泉で、加温した奥の浴槽に入ります。東山魁夷はここに滞在し、宿の手前の御射鹿池で「緑響く」を描きました。池の水も強酸性で底にはチャツボミゴケが生え、緑の水面に対岸が映えるのだそうです。

明日香の休日

左上は飛鳥寺の飛鳥大仏(重要文化財)で頭部は造仏時(609年)のもの。右中は甘樫岡(あまかしのおか)で藤原京跡と大和三山を望みます。左下は甘樫岡からの畝傍(うねび)山で奥は二上山(にじょうさん)です。右上は明日香村文化財展示室にある八角形の牽牛子塚古墳(斉明天皇墓)模型、右下はその石槨の閉塞石(実物)で斉明天皇の息子、中大兄皇子(天智天皇)も触れたに違いありません。

赤坂天王山古墳

奈良県桜井市から宇陀への県道をそれて少し山に入ったところにあり、1辺約50m、高さ9mの大型方墳です。案内板から畑の横を少し歩くと小山に横穴式石室の入口があり、四つ這いで入ることができます。真っ暗な羨道の緩やかな斜面を8m下ると徐々に天井が高くなり玄室があらわれます。幅3m、長さ6.4m、高さ4.2mの巨大な玄室には、大きな家型石棺があり、592年に蘇我馬子に殺された崇峻天皇の真陵とされています。宮内庁が指定間違いを訂正しないので、今のところ自由に見学できます。なお、587年には、崇峻の兄の穴穂部皇子と継体天皇の孫にあたる宅部皇子が馬子に殺されており、彼らが葬られたのが有名な藤ノ木古墳です。

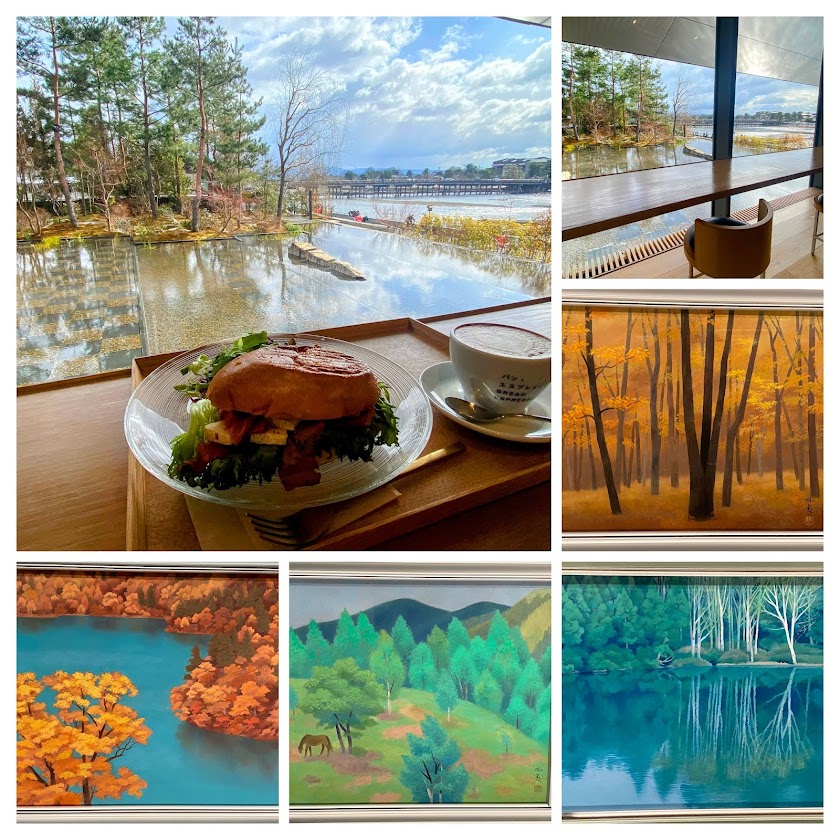

福田美術館の東山魁夷展

京都嵐山の福田美術館内のカフェ「パンとエスプレッソと」で渡月橋を眺めながらパニーニをいただきました。この美術館では所蔵品の撮影が許されています。「緑響く」に似た緑色の作品はもちろん、秋色の作品の美しさにも目をみはりました。

龍安寺と湯豆腐の西源院

湯豆腐を食べに龍安寺の西源院へ行きました。実は、龍安寺も西源院も妙心寺の塔頭です。左下が七草湯豆腐、下中央は西源院の入口、左上がお庭で、下右には龍安寺の先々代(?)

の住職による禅画、悟りを表す円相と天下一の揮毫。この天下一は箸袋に使われています。右上は光圀公寄進の知足の蹲(つくばい)、吾唯足知(われただたるをしる)。右中が有名な龍安寺石庭で撮影位置からは15個の石すべてが見えるとされています。

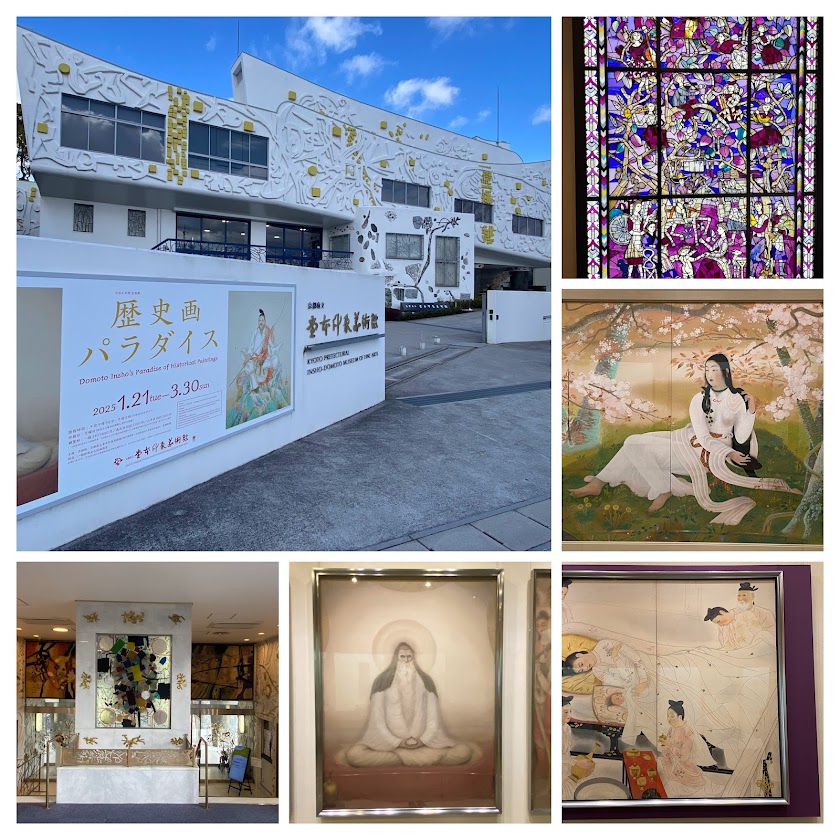

堂本印象美術館

美術館は金閣寺と龍安寺の中間、立命館大学の前にあります。堂本印象は、大正・昭和に活躍した日本画家で文化勲章受章者、かつ文化功労者です。右中は「木華開耶媛(このはなさくやひめ)」で私が最も好きな作品です。右下は「太子降誕(たいしこうたん)」。画伯は戦後にモダンな風俗画を、晩年には抽象画を描きますが、私は新しいものが苦手で初期の歴史画のほうに魅力を感じます。

舞鶴赤れんがパーク

舞鶴の赤レンガ倉庫群は12棟のうち8棟が重要文化財に指定されています。旧海軍の軍需品等の保管庫で、明治33年から大正10年にかけて建築されました。博物館として活用されている1号館では、世界や日本の煉瓦の歴史を学べます。写真右中は明治初期に日本にも導入された、煉瓦を大量に製造できるホフマン窯の再現です。

海軍ゆかりの港めぐり遊覧船や北吸の自衛隊桟橋から、艦艇を見学できます。ヘリコプター搭載型護衛艦やミサイル搭載型護衛艦やイージス艦など、間近で見学すると、兵器というものは最先端電子機器の結晶なのだなあと実感できました。

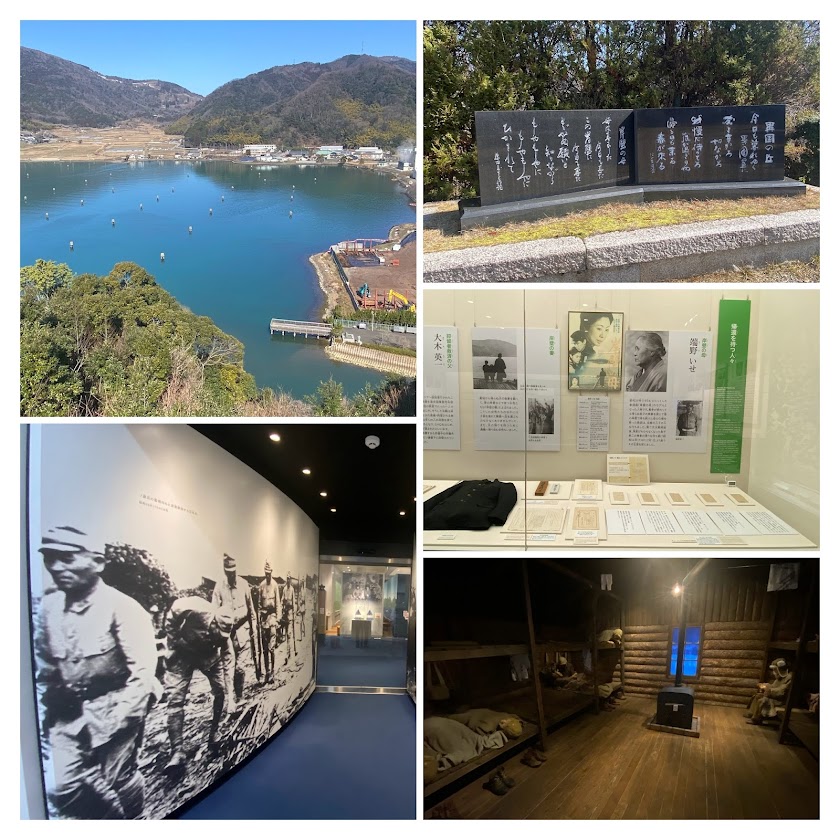

舞鶴引揚記念館

左上は引揚桟橋があった入り江です。下左が武装解除時の写真、下右が再現されたシベリアの捕虜収容所です。右真ん中が子供のころに意味も分からずに紅白で聞いていた「岸壁の母」などの展示、右上は展望台にある歌碑です。「人権」の大切さをひししひしと感じます。ぜひ、見学に行ってみてください。

舞鶴市田辺城

関ケ原合戦の直前、細川忠興は徳川家康とともに会津へ行軍中でした。石田三成が挙兵すると、細川幽斎は丹後に残るわずか500名の家臣とともに西舞鶴の田辺城に籠城し、1万5千の西軍に包囲されます。幽斎は当時最高の文化人で、古今和歌集の読み方や解釈を秘伝として師から弟子に伝える「古今伝授」を受けたただ一人の人物でした。幽斎が討ち死にして「古今伝授」が途絶することは許されないと天皇や親王が調停し、52日間の籠城後、城は西軍に明け渡されます。しかし、この調停のやり取りの間、1万5千の西軍は田辺城にくぎ付けとなり、関ヶ原に間に合わなかったのです。細川家は大大名となります。籠城中に細川幽斎は次の句を詠んでいます。

古へも今もかはらぬ世の中に 心のたねをのこすことの葉

美東ちゃんぽん

美東SA(下り)は、山口県美祢市美東町にある中国自動車道のサービスエリア (SA) です。ここの名物が「美東ちゃんぽん」。野菜たっぷり海鮮たっぷりで味付けも実に美味、長距離ドライブで疲れた心身に効きます。サービスエリアメニューの中で私の中では日本一、九州へドライブするときの大きな楽しみです。

指宿市山川

旧山川町は薩摩半島の南端にあり、山川港や砂むし温泉で有名です。朝一番に「山川砂むし温泉でヒーリングタイム。溶岩流でできた長崎鼻から開聞岳を眺め、鰹節で有名な山川港でかつおカツ定食をいただき、地熱発電の山川発電所を見学しました。

山川港はカルデラとのことで、砂むしも発電所も天然の良港も地熱の恵みでした。

二月田(にがつでん)温泉 殿様湯跡

指宿は摺ケ浜温泉の砂むしが有名ですが、ほかにも多くの泉源があります。1831年に島津斉興は、自身が弥次ケ湯温泉に建てた湯殿を二月田に移築、のちに島津斉彬も入浴しています。現在、建物はなくなりましたが当時の湯船が残っており、市指定史跡となっています。北隣には、共同浴場があり、湯船には島津家の家紋「丸に十の字」が入っています。

魚見岳からの展望

摺ケ浜温泉の北側の魚見岳には道路が通じていて山頂まで車で行くことができます。ブラタモリで放映していたので行ってみました。知林ケ島は干潮時には陸地と砂州で繋がる陸繋島(トロンボ)で江の島や青島と同じです。うっすらと砂州が見えています。北側には鹿児島湾のむこうに桜島が見えますが、景色全体が阿多カルデラで地下には大量のマグマが蓄えられています。

薩摩伝承館

指宿白水館では将棋の名人戦が行われました。館内には焼酎道場という試飲処があり、森伊蔵を試飲させてもらいました。また敷地内の薩摩伝承館は薩摩焼の美術館です。幕末、パリ万国博覧会には江戸幕府と薩摩藩と佐賀藩がそれぞれ独自にブースを設け、幕府の芸者茶屋と薩摩の薩摩焼が評判となりました。展示物の多くは、幕末から明治にヨーロッパに輸出された薩摩焼優品の里帰りとなります。金襴手薩摩焼の展示コーナーの背景は1万枚の金箔の壁で一見の価値ありです。

岩国城と吉川資料館

錦帯橋は1673年に創建され、木造の優雅なアーチ構造は北斎や広重の浮世絵にも描かれています。関ケ原の戦いで西軍の吉川家は出雲14万石から岩国3万石に移封じされ、この地の山上に岩国城を山麓に御土居を築きます。岩国城からは岩国基地や瀬戸内海の絶景が拡がります。資料館は梶原景時の乱で使用された「太刀 狐ヶ崎為次(国宝)」や「吾妻鏡(重要文化財)」や山中鹿之助の兜などを所蔵しています。